Appunti

Redatto a Parigi nel 1996 nel corso delle sedute di registrazione de L’imboscata.

«Ed eccolo di nuovo a Parigi, dove ancora una volta c’è una corte in cui brillare: anche se, probabilmente, agli occhi di questo cortigiano raffinato, la Malmaison ha un tono piuttosto dozzinale».

Vivant Denon

Merito di essere contato a giorni? Scopro d’un tratto il triste significato di un diario. Ho creduto che gli avvenimenti della mia vita richiedessero le sfaccettature dell’eterno. O, in altre parole, che la misura del giorno non mi toccasse per nulla. Scopro di essere un’esistenza del giorno come qualsiasi. Non mi vergogno della mia durata. Ma della misura che d’un tratto trovo che è la mia come di chiunque. Sono un essere da diario.

Sarei io roba da diario? Ma ne ho la prova!

Sono infestato di ricordi. Dio, come ne farei a meno! Io mi riconosco nell’essere interamente presente. Eppure da qualche parte mi assedia qualcuno, un bambino, con un vestito di velluto grigio, condotto per mano… Ne vedo i tratti, capelli con la riga, occhi bruni, triste… Che vuole dire “sono io”? “Sono stato quel bambino”? Non mi riconosco, e basta. È qualcosa di oggettivo, questo sì, lo colgo infatti davanti a me (non in me, come dovrebbe essere se fossi io). Io credo piuttosto a una molteplicità di esistenze, tutte in atto. Che si prolungano all’infinito e non si incontrano mai. Non interferiscono l’una sull’altra ma sono simultanee. Dico «sono stato bambino» perché me lo hanno detto gli altri, ma io non sono stato bambino, io sono stato sempre quello che sono.

Frequentatore di biblioteche. Le lunghe attese mi sono concesse dal destino. In quei momenti il mio spirito assorto si rifà del tempo perduto con mille rimuginii. Le bieche facce di chi mi consegna i libri, stanche mani di villani, o quei tozzi volti di chi li consulta ma ne è lontano, non sono come me. Ma è come se volessero scoraggiarmi dal proseguire e mi indicano la porta. Ma poi, un lampo dorato, un dorso ammiccante, il titolo ambito, frutto di una attesa, cioè di una parte della mia vita già così scarsa, ridestano l’ostinazione e a capo chino mi tuffo nella mischia. Più tardi è tutto finito. E quando esco, esco riconciliato. Se la Fortuna è venuta a visitarmi e mi ha messo da parte un piccolo bottino, cambia il vento e i volti li vedo sorridenti, alacri, e da ogni punto spira un’aria di amicizia.

La biblioteca è uguale per tutti. Questa l’austera scritta che mi sembra di leggere all’entrata. Essa dice che tutti i libri sono uguali davanti alla “cultura”. La biblioteca realizza questa tetra eguaglianza e rende giustizia al libro ignoto, o al più modesto di essi, trattandolo come gli altri. Sarà spolverato ugualmente, perseguitato il reo se viene rubato. E comprato a suon di quattrini come l’altro. Poiché tutto ciò mi sembra losco e ingiusta questa giustizia, sogno che i libri vengano dispersi ai quattro venti, che non ci sia nessun luogo in cui li si conservi e che solo il fato li conduca a questo o a quello per vie che esso solo sa.

Sala di lettura come vita. Si ritrovano qui, davanti ai libri, tipi che puoi vedere al mercato o davanti alle vetrine di un negozio di bottoni. Uno studioso non sembra più distinguersi e nessuno è più nessuno di lui quando è nella sala di lettura. Le pagine scorrono davanti ai suoi occhi ed egli sminuzza concetti, divora emozioni, trangugia ragionamenti e visioni, impassibile. Sala di lettura come vita. Tornerò domani. To-morrow and to-morrow and to-morrow.

Il viaggio si svolge con la rozza villania di tutti i viaggi. Trovo strano che spiriti come Goethe abbiano amato viaggiare. Invidio le piante, viaggiatrici immobili, che ferme sul loro suolo esplorano tuttavia il mondo. Inventari e classificazioni, questo amo. Percorrere distanze che posso annullare con un gesto della mente. Le altre mi sembrano offensive.

Oggi sfogliavo il De cive di Hobbes, distratto e scontento. Mi sono imbattuto in un passo che di colpo mi ha fatto rientrare nella mia disciplina e nei miei doveri. Hobbes qui esorta a mantenere la situazione attuale quale che essa sia «piuttosto» egli dice «che fare godere ad altri uomini, di un altro secolo, i frutti eventuali di una costituzione statale più perfezionata, dopo avere scatenato una guerra e avervi rimesso la vita, o almeno essere finiti di morte naturale senza avere nulla goduto». Ma la vita degli uomini è oggi in mano alla “politica”, la più oscura delle “religioni”, e dei suoi papi. Essa è ancora nell’età dei sacrifici umani. Schiacciate l’infame!

C’è senza dubbio un errore nel modo come misuriamo la nostra vita e i nostri anni. Io l’ho sempre avvertito come un disagio, una stortura. La sensazione di avere migliaia di anni e non quelli che ho, mi ha sempre perseguitato. Questa cupa sensazione s’è chiarita l’altro giorno. Mentre sfogliavo il Milton di William Blake mi sono imbattuto in questo passo: «Ogni spazio di tempo inferiore / a una pulsazione dell’arteria / è uguale in periodo e valore / a seimila anni…».

Di fronte a tanti equivoci che vi sono nel definirsi filosofo, un filosofo non può fare altro che continuare con forza a definirsi tale. Il carico del nome gli ricorda che egli è legato alla filosofia dai voti che pronunciò quando entro nella disciplina. Anzi devo dire che è la filosofia che lo definisce tale o no. Il nome di filosofo è misterioso e grande nello stesso tempo e conviene viverlo nella pienezza delle sue lacerazioni. Ma la filosofia oltre ad essere una disciplina, è un genere letterario. Voglio dire che poiché essa non ha altra vita – oggi sembra anzi l’unica vita possibile – che nel “libro”, bisogna farsi scrittori. Lo “scrittore di filosofia”, così come io l’intendo, è una figura che esiste da quando esiste la filosofia. Ma l’attenzione verso questa figura deve ancora nascere. Abbiamo la massima attenzione verso un grande scrittore di letteratura. Nessuna per un grande scrittore di filosofia. Va da sé che non penso alla bellezza dello stile e simili. Ma alla forza della sua costruzione, alle peripezie “narrative” adoperate, alla arditezza della trama compositiva.

Guardo due che si azzuffano per strada. I corpi si mescolano come se ognuno tentasse di penetrare nell’altro. I volti sono attentissimi come se stessero eseguendo un complicato calcolo o tracciassero i contorni di un’opera d’arte. Ogni mossa è un atto geometrico. Non scorgo istinto. Che sia dunque la famigerata ferocia a farsi viva, mi sembra del tutto incredibile. Il furore che stravolge e simili: chi parla non ha capito nulla. È la ragione, invece, che si mostra così com’è. Ogni litigio è un sillogismo. Hegel, credo, approverebbe.

Bradley (ebbi una passione da adolescente, fulminante e breve, per Appearance and Reality) definisce il primato della volontà, decisivo nelle etiche post-cristiane, «un oscuro rimedio per colui che è filosoficamente pavido». Non c’è dubbio. Un atto basta dove il pensiero non regge nemmeno la vista. Dai da mangiare agli affamati: va bene. Ma se il tuo pensiero si sofferma su di loro non hai fatto di più? Se la tua attenzione cade su di loro, essi esistono, se gli dai da mangiare vivono soltanto. Naturalmente, ciò suppone che si sia capita la differenza.

Mi aggiro per il quartiere latino, faccio su e giù la rive gauche, sono al Louvre, cammino e cammino: dov’è Parigi? Mi infilo in Notre Dame, batto i selciati come un flic, guardo a destra e manca: dov’è Parigi? A poco a poco vedo Napoleone III e Haussmann (che mi importa di Voltaire e di Napoleone I?). Ma d’un tratto comincio a sentire l’imperio di certi edifici anneriti dalla pioggia, l’autorità di un luogo dove sono sfilati eserciti, dove verità e ghigliottina stavano assieme. Mi rendo conto: a me non interessano Descartes e Baudelaire. Né tutti gli altri. Ma ciò che li ha resi possibili. Essi erano nani sulle spalle di questo gigante.

A Parigi a un tratto ho scoperto che io abito in una città, non nel mondo. O, che è lo stesso, che abito nel mondo tramite un città. O – è ancora lo stesso – che la posizione dell’uomo nel cosmo è la sua posizione in una città.

Io ho sempre preso le parti del mondo contro l’uomo. Ma nello stesso tempo ho preso le parti dell’uomo contro il mondo. Ho recitato entrambe le parti.

Lo spettacolo del cielo stellato Pascal l’ha capito meglio di Kant. Gesuiti e matematica, mai si sono congiunti così bene come in lui. È la sintesi di matematica e disperazione che può unire il cielo stellato sopra di me e l’infinita tristezza in me.

A Tarski. Passata attraverso l’inferno delle nuove logiche, la filosofia è di nuovo messa di fronte all’idea di verità oggettiva che Tarski ha riportato dallo smarrimento nel soggettivo ormai secolare. Di colpo teorie venerabili, la verità come evidenza, come credenza razionale, come coerenza, o quella stupefacente, della sua identità con ciò che giova, rovinano. L’opera di Tarski, intesa a dare quel fondamento contestato all’idea di verità assoluta si esaurisce fin qui nelle formule che la contestano. L’idea di verità assoluta comunque è di nuovo legittima. Diamoci da fare.

(Sì, mi debbo dare da fare, prima che alla verità assoluta ci arrivi un altro!).

A Saint-Germain-des-Prés ho dato a un mendicante cinquecento franchi. Lui mi ha chiamato “signor principe”. La sua elemosina è stata più offensiva della mia.

Esempio del bassissimo grado in cui è caduto il concetto di verità a Parigi sin dal secolo scorso. Ciò che bisogna cercare, sono le verità che ci convengono (Comte, citato in Maurras, L’Avenir de l’intelligence).

La classe borghese chiama mondo la società in virtù dei suoi diritti formali a universalizzare le sue esperienze. La classe operaia parigina ridà al mondo il nome di società in virtù della sua inquietudine che il gioco e “les femmes faciles” non acquietano. Un vecchio scrittore così descrive l’operaio parigino, «Cet ouvrier-type, dont l’esprit vaga bond ne veut pas demeurer dans la terre-à-terre de l’atelier, et s’absorber dans la confection d’un batôn de chaise, ou d’un revêtement de chapeau, ou d’un paquet de composition, ou d’un solier…» (A. Corbon, Le Secret du Peuple de Paris, Paris 1863). Il mondo è troppo grande per i suoi mezzi ed egli lo rimpicciolisce. Ecco la “società”.

Il mistero dell’insuccesso è profondo e sottile. Naturalmente del grande insuccesso.

C’era sempre un Principe nascosto nei filosofi di una volta…

Io mi sono sempre vergognato di avere un’anima.

Io non so parlare che attraverso la filosofia. Essa è la mia lingua non la mia filosofia.

Lo riconosco, io uso il nome “Dio” come epiteto, un insulto di bassa lega. Se dico che il mondo è Dio, è che voglio infangarlo, denigrarlo… Dio è un insulto «quo nihil maius cogitari potest»…

Ricordo quando scoprii quest’altro attributo di Dio: Dio è Peso. Ho sentito l’orgoglio della scoperta come non mai. Che immenso terreno di scoperte v’è ancora in questo concetto!

Io non sono affatto convinto dei “commenti” a Hölderlin di Heidegger. Strappare un filosofema a una poesia è roba da mariuoli. Fare di questo una filosofia! Mi viene in mente una predica del venerabile Gothamo: «È come se. O padre di famiglia, uno andasse a strappare coglioni e tornasse coi coglioni strappati». In tali condizioni questo caporale mette la filosofia. Nego che ci sia un sia pur piccolo spazio per un filosofare per commenti. Quando la teologia si emancipò dal commento in sacra pagina fu gioia persino in cielo.

Sono felice, oggi ho tolto un predicato a Dio: Dio non è divino.

Senza una sorta di ascesi non potremmo parlare seriamente. Ciò afferma il filosofo Brice Parain, nella parte di un filosofo, nel film di Jean Louis Godard Vivre sa vie. Mi sono ricordato che è anche l’essenziale del suo grande saggio di vent’anni prima Recherches sur la nature et les fonctions du language. Il linguaggio – diceva Brice Parain – è la regola del nostro pensare e del nostro agire. Esteriore e trascendente esso è ugualmente il luogo dell’universale e della volontà. L’affermazione della volontà si persegue infatti tramite il linguaggio. Dire “ho fame” non significa tradurre il proprio bisogno di cibo in una regola, ma progettarne la soddisfazione. Il linguaggio è dunque impegnato nell’eseguire un’azione, nel dare corpo alla volontà. Ma può invece solamente esprimerla. In tal caso bisogna che esso si prenda tutta la distanza necessaria a tramutare il parlare in pensare dove, per intanto la volontà sembra distanziarsi ancora di più. Piuttosto è l’inizio della propria negazione. L’impersonalità del giudizio, non è il risultato di una regola, ma di una ascesi. Vorrei illustrarlo così. Quando c’è desiderio nella parola di Dio, si ostacola la riflessione che vi si dedica. Bisogna dunque rimuovere il desiderio. Meglio ancora se al suo posto si installi l’avversione.

Parigi è qualcosa che si aggiunge a tutto ciò che faccio in questi giorni. Ma non è uno stato d’animo, è uno stato del mondo.

Mi ero forse proposto qualcosa andando a Parigi? Mi ero proposto di essere a Parigi dopo che Parigi era stata per tanto tempo in me.

«Non è bene che l’uomo si ricordi a ogni istante di essere uomo. Già è male concentrare l’attenzione su se stessi; ma è peggio ancora concentrarla sulla specie, con uno zelo da ossessi: significa attribuire alle miserie arbitrarie dell’introspezione un fondamento oggettivo e una giustificazione filosofica. Finché ci si limita a torturare il proprio io, si può sempre pensare che ci si ceda a un capriccio; ma quando tutti gli io diventano il centro di una rimuginazione senza fine, indirettamente si ritrovano generalizzati gli inconvenienti della propria condizione ed eretto a norma, a caso universale, il proprio accidente».

E.M. Cioran

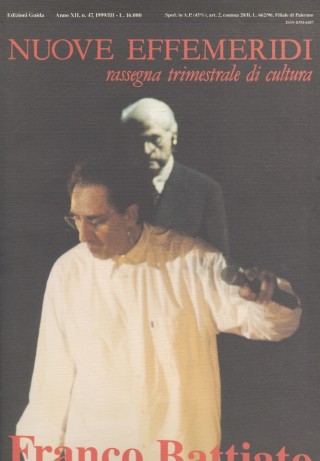

Manlio Sgalambro, Diario parigino in “Nuove Effemeridi”, XII, n. 47, luglio-settembre 1999, pp. 65-69